Als Donald Trump während seiner Präsidentschaft erstmals Zölle als Waffe einsetzte, schenkte dies in der Glücksspielbranche kaum Beachtung. Schließlich drehten sich die Handelskriege um Stahl, Halbleiter und Sojabohnen und nicht um Sportwetten, oder?

Aber im Jahr 2025, mit Trumps Rückkehr ins politische Rampenlicht und den zunehmenden Diskussionen über umfassende neue Zölle, kann sich die E-Gaming-Branche möglicherweise nicht länger den Luxus leisten, außen vor zu bleiben. Diesmal trifft die Liste der Ziele uns selbst. Es geht um Hardware-Importe, Offshore-Software-Entwicklung, Cloud-Infrastruktur und sogar grenzüberschreitende digitale Dienste, die alle im Hintergrund den täglichen Betrieb amerikanischer Glücksspiel-Plattformen unterstützen.

Hier geht es nicht um Politik, sondern um Vorbereitung. Sollten die Zölle erneut zu einem wichtigen Wirtschaftsinstrument werden, könnten US-lizenzierte Online-Sportwettenanbieter und Casinos sowie die sie unterstützenden internationalen Anbieter mit steigenden Kosten, unerwarteten Compliance-Problemen und plötzlichen Störungen des fragilen Netzwerks an Integrationen konfrontiert werden, das die Plattformen am Laufen und profitabel hält.

Und dennoch spricht kaum jemand in der Branche darüber. Dieses Schweigen ist möglicherweise das größte Risiko von allen.

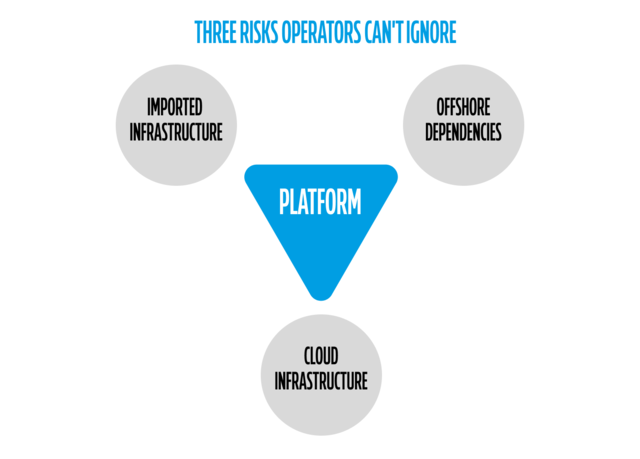

Drei Risiken, die die Betreiber nicht ignorieren können

Was hat also ein Handelskrieg mit Sportwetten und Online-Casinos zu tun?

Mehr, als die meisten Betreiber denken. Der E-Gaming-Sektor ist zwar digital, seine Infrastruktur basiert jedoch auf physischer Hardware, Technologie-Partnerschaften mit Drittanbietern und grenzüberschreitenden Dienstleistungen, die nicht im luftleeren Raum existieren. Hier könnten die Zölle schnell spürbar werden.

1. Importierte Infrastruktur – Hardware und steigende Kosten

Während ein Großteil des Front-End-Glücksspielerlebnisses digital abläuft, läuft das Back-End weiterhin auf physischen Maschinen. Dazu gehören Server, Router, Firewalls und die Netzwerkausrüstung, die alles von Live-Wetten bis zur Identitätsprüfung ermöglicht. Und wir sollten nicht vergessen, dass ein erheblicher Teil dieser Hardware aus Ländern stammt, die Washingtons Zollregime im Visier hat.

Wenn neue Zölle Komponenten aus China, Taiwan oder Südkorea treffen – allesamt wichtige Hersteller kritischer E-Gaming-Technologie –, könnten die Betreiber einen Anstieg der Infrastrukturkosten erleben. Zwar sind diese Zahlen nicht immer schlagzeilenträchtig, aber sie summieren sich schnell in Rechenzentren und Plattform-Hosting-Umgebungen. Ein Anstieg der Geräte- oder Wartungskosten um 20–30 % kann die Technologiebudgets belasten und die Einführung von Funktionen verzögern.

Um es klar zu sagen: In einer Branche, in der Betriebszeit gleich Umsatz ist und Geschwindigkeit die Kundenbindung fördert, kann selbst eine kleine Verzögerung beim Austausch oder der Aufrüstung von Geräten zu messbaren Betriebseinbußen führen.

2. Offshore-Abhängigkeiten – ein Drittparteienrisiko, das niemand einpreist

Die US-orientierten E-Gaming-Plattformen verlassen sich oft auf ein riesiges Netzwerk von Offshore-Partnern – von Sportwetten-Feed-Anbietern in Europa über Casino-Content-Entwickler in Asien bis hin zu Cloud-Entwicklungsteams in Lateinamerika und Osteuropa.

Die Zölle treffen zwar nicht direkt die Software, doch sollte die Trump-Regierung die Pflichten für digitale Dienste ausweiten oder grenzüberschreitende Datenflussvereinbarungen einschränken, könnten Betreiber, die mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, mit hohen Compliance-Kosten, Vertragsneuverhandlungen oder sogar dem plötzlichen Verlust wichtiger Integrationen konfrontiert werden.

Eine Sportwetten-Plattform mag oberflächlich betrachtet normal funktionieren, mit synchronisierten Quoten-Feeds und pünktlichen Marktöffnungen, doch viele dieser Dienste basieren auf Echtzeit-APIs aus dem Ausland. Sollten die Zölle oder Rechtsstreitigkeiten diesen Fluss unterbrechen, könnten die Folgen unmittelbar spürbar sein. In staatlich regulierten Märkten wie New Jersey oder Michigan könnte jede längere Serviceunterbrechung schnell zu einem regulatorischen Problem werden.

3. Cloud-Infrastruktur – Das übersehene Risiko eines Handelskrieges

Einer der am wenigsten diskutierten, aber potenziell disruptiven Bereiche ist die Cloud-Infrastruktur. Viele US-lizenzierte Betreiber verlassen sich auf Cloud-Dienste von Drittanbietern, die außerhalb des Landes gehostet oder unterstützt werden, insbesondere in den Bereichen Skalierung, Analytik, Risikomanagement oder Benutzeroberflächen-Komponenten.

Sollten die Vergeltungsmaßnahmen ausländischer Regierungen gegen amerikanische Unternehmen gerichtet sein, könnten die Betreiber von Kernfunktionen ausgeschlossen werden oder plötzliche Kostensteigerungen für Dienste hinnehmen müssen, die sie für sicher hielten.

Digitale Handelskriege sind bekanntermaßen unvorhersehbar. So wie die EU große US-Digitalunternehmen besteuert – ein bemerkenswertes Beispiel ist die 3-prozentige Digitalsteuer Frankreichs auf Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook –, gibt es zunehmend Spekulationen, dass die USA mit der gleichen Münze reagieren könnten. Dies würde dazu führen, dass Glücksspielplattformen in einen globalen Konflikt um Cloud-Zugang, SaaS-Steuern und Datenkontrolle verwickelt würden.

Warum das Schweigen zu den Zöllen?

Trotz der möglichen Auswirkungen schweigt sich die US-Glücksspielbranche größtenteils öffentlich zum Thema Zölle aus. Während andere Branchen, von Technologie bis Automobil, bereits mit der Entwicklung von Risikostrategien begonnen haben, scheinen sich nur wenige E-Gaming-Akteure die schwierigeren Fragen zu stellen.

Die Handelspolitik fällt für Online-Sportwetten- und Casinobetreiber typischerweise nicht in den Bereich des täglichen Betriebs. Das heißt aber nicht, dass sie ignoriert werden sollte. Von Lieferantenverträgen bis hin zu Datenhosting-Vereinbarungen sind die Fäden, die Glücksspielplattformen zusammenhalten, der internationalen Volatilität deutlich stärker ausgesetzt, als viele zugeben wollen.

Selbst die American Gaming Association (AGA), bekannt für ihr starkes Engagement für Steuern und bundesstaatliche Regulierung, hat sich bisher nicht konkret dazu geäußert, wie sich eine neue Welle von Zöllen auf Glücksspielbetriebe oder deren Anbieter auswirken könnte.

Dieser fehlende Dialog könnte darauf zurückzuführen sein, dass viele Betreiber davon ausgehen, dass digitale Dienste von der Handelspolitik unberührt bleiben. Oder vielleicht spiegelt er etwas Tieferes wider – dass die Branche zwar in Marketing und Compliance hoch entwickelt ist, aber auf breitere geopolitische Risiken unzureichend vorbereitet ist. So oder so ist diese Lücke zu beachten und zu schließen.

Die Compliance-Lücke, die sich offen zeigt

Wenn die Betreiber über die Zölle nachdenken, ist die Compliance meist nicht das erste Thema, das ihnen in den Sinn kommt. Aber vielleicht sollte sie es sein.

In den streng regulierten US-Märkten müssen die Betreiber detaillierte Lizenzbedingungen einhalten, die alles vom Serverstandort bis zur Integration von Drittanbietersoftware abdecken. Viele dieser Plattformen sind auf internationale Anbieter angewiesen, was die RNG-Zertifizierung, Betrugserkennungssysteme oder Echtzeit-Wett-Feeds betrifft, und jede plötzliche Störung könnte einen Betreiber dem Risiko der Nichteinhaltung aussetzen.

Nehmen wir zum Beispiel New Jersey. Die Division of Gaming Enforcement (DGE) verlangt von den Betreibern, alle Plattformänderungen, einschließlich der Integration von Drittanbietern, zur Genehmigung einzureichen. Wenn eine zollbedingte Servicestörung einen Anbieterwechsel oder eine übereilte Problemumgehung erzwingt, gibt es keine Garantie, dass die Regulierungsbehörde dies wohlwollend betrachtet. In Pennsylvania verlangt das Gaming Control Board Live-Tests und Zertifizierungen für alle Backend-Änderungen. Dieser Prozess lässt sich nicht überstürzen, auch nicht in Notfällen.

Das sind nicht nur bürokratische Hürden. Die Nichteinhaltung regulatorischer Normen, selbst wenn sie durch außenwirtschaftliche Maßnahmen verursacht wird, kann zu Geldstrafen, öffentlichen Verwarnungen oder sogar vorübergehenden Aussetzungen führen. Die Compliance-Teams sind zwar mit dem Umgang mit Cyber-Vorfällen und technischen Ausfällen bestens vertraut, aber nur wenige verfügen über Notfallpläne für zollbedingte Störungen.

Es besteht daher die reale Gefahr, dass eine völlig legale handelspolitische Entscheidung in Washington oder Peking eine Kaskade technischer Ausfälle auslösen könnte, die erhebliche regulatorische Konsequenzen auf staatlicher Ebene nach sich ziehen. Dies ist ein blinder Fleck, den die Betreiber und ihre Compliance-Beauftragten nicht länger ignorieren können.

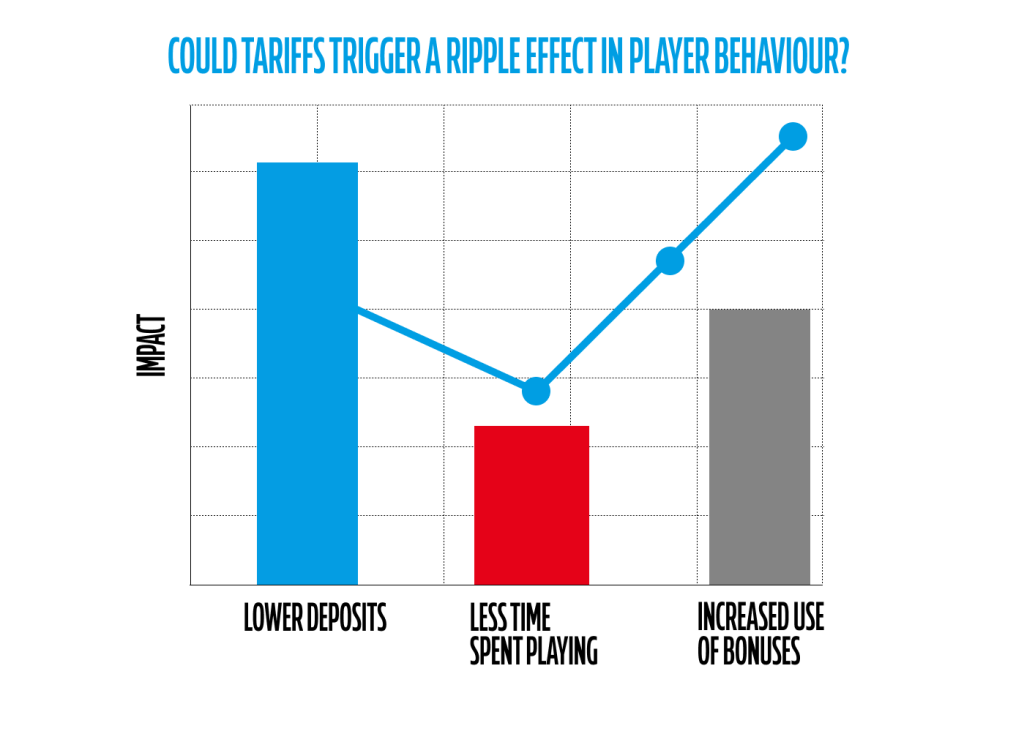

Könnten die Zölle einen Dominoeffekt im Spielerverhalten auslösen?

Die Zölle schlagen sich zwar nicht über Nacht im Geldbeutel eines Spielers nieder, ihre Auswirkungen können sich aber subtil, aber nachhaltig auf die Wirtschaft auswirken.

Erhöhte Einfuhrzölle erhöhen die Kosten für Waren, Dienstleistungen oder Infrastruktur und riskieren so, den Inflationsdruck zu verstärken. Bei steigender Inflation gehören zudem oft die diskretionären Ausgaben, einschließlich Online-Wetten und Casino-Spielen, zu den ersten Maßnahmen, die eingeschränkt werden. Die Betreiber verzeichnen zwar keinen plötzlichen Rückgang des Bruttogewinns, aber möglicherweise langsamere Einzahlungszyklen, kürzere Sitzungsdauern oder höhere Bonuseinlösungsraten.

Um dies zu kompensieren, werden viele wahrscheinlich verstärkt auf Werbeausgaben in Form größerer Gratiswetten-Angebote, häufigerer Reload-Boni, erweiterter Treueprämien usw. setzen, um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten. Doch genau hier liegt das Problem: Diese Strategie funktioniert nur, solange die Margen stabil bleiben. Wenn die Zölle bereits hinter den Kulissen die Technologie- und Lieferantenkosten in die Höhe treiben, kann eine Ausweitung der Spieleranreize die Rentabilität auf beiden Seiten beeinträchtigen.

Auch die Markenwahrnehmung spielt hier eine Rolle. In Zeiten geringeren verfügbaren Einkommens tendieren die Spieler dazu, Plattformen zu bevorzugen, die Stabilität, Mehrwert und Vertrauen bieten. Dies eröffnet kapitalstarken Betreibern die Möglichkeit, Marktanteile zu konsolidieren, zwingt aber auch kleinere Marken zu höheren Ausgaben, um sichtbar zu bleiben.

Kurz gesagt: Die Zölle treffen die Glücksspielbranche vielleicht nicht direkt, aber ihre wirtschaftlichen Auswirkungen können das Ausgabeverhalten der Spieler, ihre Anmeldehäufigkeit und die Kosten für ihre Treue verändern. Das ist nicht nur ein Problem der Kundenbindung. Es ist eine Margenerosion in Echtzeit.

Worauf internationale Betreiber achten müssen

Für internationale Betreiber, die mit US-Märkten zusammenarbeiten oder in diese expandieren, mögen die Zölle wie ein innenpolitisches Problem erscheinen. Das sind sie aber nicht. Jede grenzüberschreitende Dienstleistungsbeziehung mit der amerikanischen Glücksspielbranche könnte gefährdet sein.

Viele Plattformanbieter, Zahlungsabwickler und Quotenanbieter, die US-Sportwettenanbieter unterstützen, agieren von Europa und Asien aus – Regionen, in denen die Entwicklung oft schneller, kostengünstiger und durch jahrelange technische Expertise abgesichert ist. Sollten die USA neue Zölle auf digitale Dienste oder unterstützende Technologien einführen, könnten diese Beziehungen schwieriger zu verwalten und teurer in der Aufrechterhaltung werden.

Auch die rechtliche Ebene ist zu berücksichtigen. Viele US-Bundesstaaten verlangen eine lokale Serverinfrastruktur oder behördlich zugelassene Anbieter. Sollte ein Zollstreit die Nutzung internationaler Softwarekomponenten einschränken, könnten die Betreiber unter Druck stehen, Systeme zu lokalisieren oder Verträge neu zu verhandeln.

Die Schlussfolgerung für internationale Unternehmen, die den US-Markt beliefern, ist einfach: Jetzt ist es an der Zeit, das Risiko zu prüfen, Datenvereinbarungen zu überprüfen und bereit zu sein, die Strategie anzupassen, wenn sich die Handelsbedingungen ändern. Nennen Sie es eine Betriebsversicherung.

Vorbereitung auf eine zollkritische Zukunft

Unabhängig vom Standort können es sich die Betreiber nicht länger leisten, die globale Handelspolitik als distanziertes Anliegen zu betrachten. Die zunehmende Komplexität internationaler Lieferketten und die Unvorhersehbarkeit politischer Entscheidungen bedeuten, dass Risiken aus Richtungen kommen können, die nur wenige genau beobachten.

Die Zölle müssen nicht direkt auf den Glücksspielsektor abzielen, um ihn zu stören. Da die Plattformen zunehmend auf globale Technologie und internationale Dienstleister angewiesen sind, wird die Handelspolitik Teil der operativen Planung, ob es den Entscheidungsträgern gefällt oder nicht.

Für viele Betreiber ist es jetzt klug, Szenarien zu planen. Identifizieren Sie zunächst, welche Systeme, Dienste oder Verträge von Drittanbietern von internationalen Lieferketten abhängen, einschließlich solcher, die mit Hosting außerhalb der USA, Offshore-Entwicklungsteams oder ausländischen Softwareanbietern verbunden sind. Könnte die Plattform weiterhin mit voller Regulierungskraft betrieben werden, wenn einer dieser Punkte gestrichen, bestraft oder die Kosten erhöht würden?

Darüber hinaus ist die Vertragsstabilität wichtig. Viele Lieferantenverträge wurden ohne Berücksichtigung von Handelsfragen geschlossen. Enthalten sie Force-Majeure-Klauseln, die Zölle abdecken? Können Preisstrukturen oder SLAs plötzlichen Kostenschwankungen durch geopolitische Ereignisse standhalten? Falls nicht, ist es möglicherweise an der Zeit, vorausschauend und nicht aus Eile neu zu verhandeln.

Die Lokalisierung der Infrastruktur ist ein weiterer Schritt, den es zu prüfen gilt. Die Betreiber, die einen größeren Teil ihrer Kernsysteme ins Inland verlagern oder in den USA basierte Entlassungspläne entwickeln können, sind möglicherweise besser vor schnellen politischen Veränderungen geschützt.

Schließlich ist da noch die Frage der politischen Öffentlichkeitsarbeit. Die Lobbyarbeit beginnt erst, wenn der Schaden bereits angerichtet ist. Ob durch Branchenverbände wie die AGA oder im direkten Kontakt mit Regulierungsbehörden – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das Bewusstsein für die Überschneidungen digitaler Glücksspielaktivitäten mit dem Welthandel zu schärfen. Sollten jemals Ausnahmen oder Ausnahmeregelungen erforderlich sein, ist es hilfreich, dies bereits dargelegt zu haben.

Vor diesem Hintergrund ist Folgendes wichtig: Eine zolllastige Zukunft ist vielleicht keine Gewissheit, aber sie ist nicht mehr weit hergeholt. Die Betreiber, die dieses Risiko jetzt als lohnendes Management betrachten, werden am besten positioniert sein, um zu florieren, falls (oder wenn) der Zolldruck kommt.

5 wichtige Fakten zu den Zöllen für die E-Gaming-Betreiber:

-

US-amerikanische E-Gaming-Plattformen sind stark von ausländischen Technologie- und Serviceanbietern abhängig.

-

Trump hat Zölle von bis zu 60 % auf chinesische Importe vorgeschlagen, und digitale Güter sind nicht vom Tisch.

-

Grenzüberschreitende Datenströme und SaaS-Modelle könnten in künftige Handelsstreitigkeiten hineingezogen werden.

-

Die meisten Regulierungsbehörden der US-Bundesstaaten gewähren bei zollbedingten Dienstunterbrechungen keine Nachsicht.

-

Jetzt ist es an der Zeit, grenzüberschreitende Verträge neu zu bewerten und die Compliance-Planung zu verschärfen.